五日目、また羊のおかげで、この王子くんにまつわる謎がひとつ明らかになった。その子は何の前置きもなく、いきなり訊いてきたんだ。ずっと一人でうーんと悩んでいたことが溶けたみたいに。

「羊が小さな木を食べるんなら、花も食べるのかな?」

「羊は目に入ったもの、みんな食べるよ」

「花に棘があっても?」

「ああ。花に棘があっても」

「じゃあ、棘は何のためにあるの?」

わからなかった。そのとき僕は、エンジンの硬く締まったネジを外そうと、もう手一杯だった。しかも気が気でなかった。どうも手ひどくやられたらしいということがわかってきたし、最悪、飲み水が無くなることもあるって、本当に思えてきたからだ。

「棘は何のためにあるの?」

この王子くん、質問を一度始めたら絶対おやめにならない。僕はネジでイライラしていたからいい加減に返事をした。

「棘なんて何の役にも立たないよ、単に花が意地悪したいんだろ!」

「えっ!」

するとだんまりしてから、その子は恨めしそうに突っかかってきた。

「嘘だ! 花はか弱くて無邪気なんだ! どうにかしてホッとしたいだけなんだ! 棘があるから危ないんだぞって思いたいだけなんだ……」

僕は何も言わなかった。傍らでこう考えていた。「このネジが梃子でも動かないんなら、いっそ金槌でふっ飛ばしてやる」でもこの王子くんは、また僕の考えを邪魔なさった。

「君は、本当に君は、花が……」

「やめろ! やめてくれ! 知るもんか! いい加減に言っただけだ。僕にはちゃんとやらなきゃいけないことがあるんだよ!」

その子は僕をポカンと見た。

「ちゃんとやらなきゃ!?」

その子は僕を見つめた。エンジンに手をかけ、指は古いグリスで黒く汚れて、不格好な置き物の上に屈んでいるそんな僕のことを。

「大人のひとみたいな喋り方!」

僕はちょっと恥ずかしくなった。でも容赦なく言葉が続く。

「君は取り違えてる……みんな一緒くたにしてる!」

その子は本気で怒っていた。黄金色の髪の毛が、風に靡いていた。

「真っ赤なおじさんのいる星があったんだけど、その人は花の匂いも嗅がないし、星も眺めない。人を好きになったこともなくて、足し算の他は何もしたことがないんだ。一日中、君みたいに繰り返すんだ。『私はちゃんとした人間だ! ちゃんとした人間なんだ!』それで鼻を高くする。でもそんなの人間じゃない、そんなの茸だ!」

「な、何?」

「茸!」

この王子くん、すっかりご立腹だ。

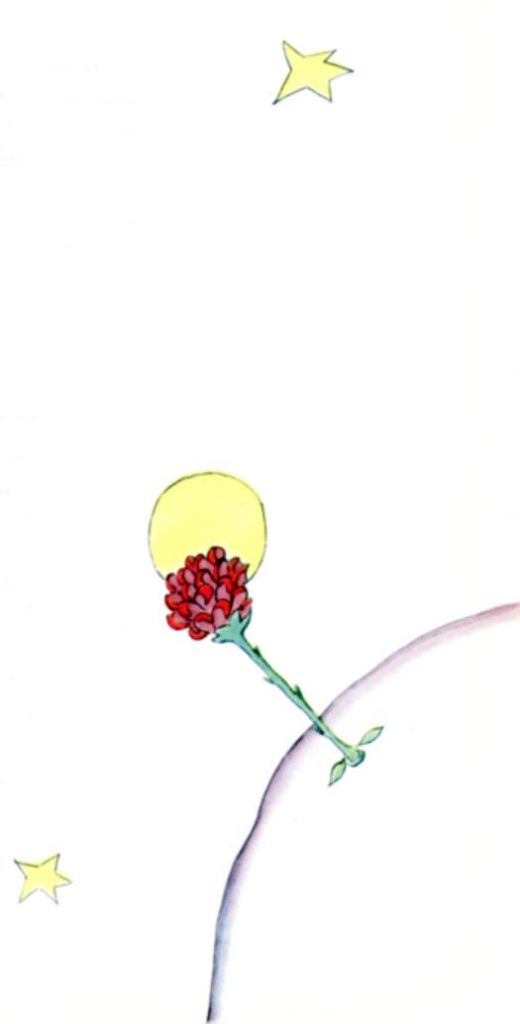

「百万年前から花は棘を持ってる。百万年前から羊はそんな花でも食べてしまう。だったらどうして、それをちゃんとわかろうとしちゃいけないわけ? なんでものすごく頑張ってまで、その何の役にも立たない棘を自分のものにしたのかって。羊と花の喧嘩は大事じゃないの? 太った赤いおじさんの足し算のほうが、ちゃんとしてて大事だっていうの? たった一つしかない花、僕の星のほかにはどこにもない僕だけの花が僕にはあって、それに小さな羊が一匹いるだけで、花を食べ尽くしちゃうこともあるって、しかも自分のしてることもわからずに、朝ふっとやっちゃうことがあるってわかってたとしても、それでもそれが大事じゃないっていうの?」

その子は真っ赤になって喋り続ける。

「誰かが、二百万の星の中にも二つとないどれか一輪の花を好きになったんなら、その人はきっと、星空を眺めるだけで幸せになれる。『あのどこかに僕の花がある……』って思えるから。でももしこの羊があの花を食べたら、その人にとってはまるで星全部がいきなり無くなったみたいなんだ! だからそれは大事じゃないっていうの、ねえ!」

その子はもう何も言えなかった。いきなりワアっと泣き出した。夜が落ちて、僕は道具を手放した。なんだかどうでもよくなった。エンジンのこともネジのことも、喉の乾きも死ぬことさえも。一つの星、一つの惑星、僕の居場所――この地球の上に、一人の気ままな王子くんがいじらしく立っている。僕はその子を抱きしめ、ゆっくりとあやした。その子に言った。「君の好きな花は何も危なくなんかない……羊に口輪を描いてあげる、君の羊に……花を守るものも描いてあげる……あと……」どう言っていいのか、僕にはよくわからなかった。自分はなんて不器用なんだろうと思った。どうやったらこの子と心が通うのか、僕にはわからない……すごく不思議なところだ、涙の国って。