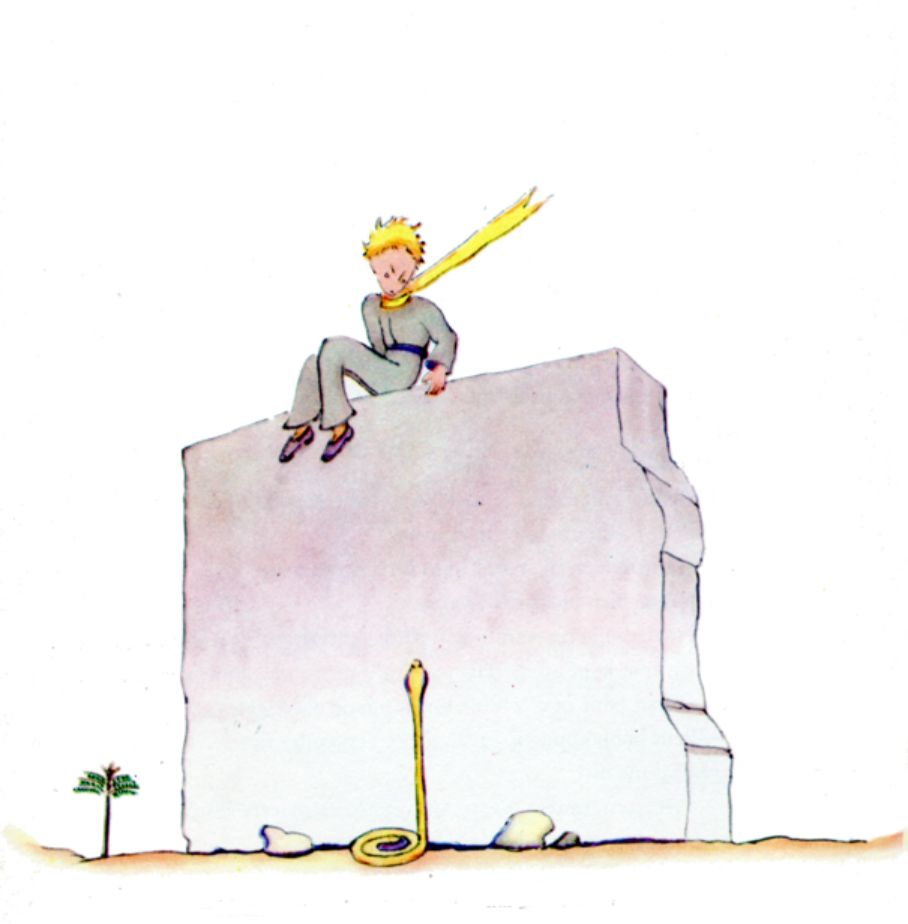

井戸の側に、壊れた古い石の壁があった。次の日の夕方、僕がやることをやって戻ってくると、遠くの方に王子くんが、その壁の上に座って足をぶらんとさせているのが見えた。その子の話し声も聞こえてくる。

「じゃあ、君は覚えてないの?」とその子は言った。「違うって、ここは!」

その子の言葉に、何かが返事をしているみたいだった。その子は言い返した。

「そうだけど! そう、今日なんだけど、違うんだって、ここじゃないんだ……」

僕は壁の方へ歩いていった。けれど、何も見えないし何も聞こえない。それでも王子くんはまた言葉を返していた。

「……そうだよ。砂漠についた僕の足跡がどこから始まってるか、わかるでしょ。君は待つだけでいいの。僕は今日の夜、そこにいるから」

僕は壁から二十メートルのところまで来たけど、まだ何も見えない。

王子くんはだんまりしたあと、もう一度言った。

「君の毒は大丈夫なの? 本当にジワジワ苦しまなくてもいいんだよね?」

僕は心が苦しくなって立ち止まったけれど、どうしてなのかやっぱりわからなかった。

「とにかくもう行ってよ」とその子は言った。「……僕は下りたいんだ!」

そのとき僕は気になって、壁の下の辺りを覗き込んでみた。僕は飛び上がった。何とそこにいたのは、王子くんのほうへシャーっと構えている黄色い蛇が一匹。人を三十秒で殺してしまうヤツだ。僕はピストルを撃とうと、懸命にポケットの中を探りながら、駆け足で向かった。だけど僕の立てた音に気づいて、蛇は砂の中へ、噴水が止むみたいにシュルシュルと引っ込んでしまった。それからは急ぐようでもなく、石の間をカシャカシャと軽い音を立てながら、すり抜けていった。

僕は何とか壁まで行って、辛うじてその子を受け止めた。僕の坊や、僕の王子くん。顔が雪のように青白い。

「一体どういうこと! さっき君、蛇と喋ってたよね!」

僕はその子のいつも着けているマフラーをほどいた。こめかみを湿らせ、水を飲ませた。とにかく僕は、もう何も訊けなかった。その子は思いつめた様子で僕のことをじっと見て、僕の首にすがりついた。その子の心臓のドキドキが伝わってくる。鉄砲に撃たれて死んでゆく鳥みたいに弱々しい。その子は言う。

「嬉しいよ、君は自分の機械に足りないものを見つけたんだね。もう君んちに帰って行けるね……」

「どうしてわかるの?」

僕はちょうど知らせに来るところだった。考えてたよりもやるべきことがうまくいったんだ、って。

その子は僕の訊いたことには答えなかったけど、こう続けたんだ。

「僕もね、今日僕んちに帰るんだ……」

それから寂しそうに

「はるかにずっと遠いところ……はるかにずっと難しいけど……」

僕はひしひしと感じた。何かとんでもないことが起ころうとしている。僕はその子をギュッと抱きしめた。小さな子供にするみたいに。なのに、それなのに僕には、その子がスルッと抜け出て穴に落ちてしまうような気がした。僕にはそれを止める力もない……

その子は遠い目で、何かをちゃんと見ていた。

「君の羊があるし、羊のための箱もあるし、口輪もある……」

そう言ってその子は寂しそうに微笑んだ。

僕はただじっとしていた。その子の体がちょっとずつ火照っていくのがわかった。

「坊や、怖いんだね……」

怖いのは当たり前なのに! でもその子はそっと笑って、

「夜になればはるかにずっと怖くなる……」

もうどうしようもないんだって思うと、僕はまたゾッとした。僕はこの笑い声がもう絶対に聞けないなんて、どうしても受け入れることができなかった。この笑い声が、僕にとって砂漠の中の水汲み場のようなものだったんだ。

「坊や、僕はもっと君の笑い声が聴きたいよ……」

でもその子は言った。

「夜が来れば一年になる。僕の星が、ちょうど一年前に落っこちたところの上に来るんだ……」

「坊や、これは悪い夢なんだろ? 蛇のことも、会うことも、星のことも……」

でもその子は僕の訊いたことに答えず、こう言った。

「大事なものっていうのは、見えないんだ……」

「そうだね……」

「それは花も同じ。君がどこかの星にある花を好きになったら、夜空を見るのが心地よくなる。どの星にもみんな花が咲いてるんだ……」

「そうだね……」

「それは水も同じ。君が僕に飲ませてくれた水は、まるで音楽みたいだった。クルクルとロープのおかげ……そうでしょ……よかったよね……」

「そうだね……」

「君は夜になると、星空を眺める。僕んちは小さすぎるから、どれだか教えてあげられないんだけど、かえってそのほうがいいんだ。僕の星っていうのは、君にとってはあのたくさんのうちの一つ。だからどんな星だって、君は見るのが好きになる……みんなみんな、君の友達になる。そうして僕は、君に贈り物をするんだよ……」

その子はカラカラと笑った。

「ねぇ、坊や、坊や。僕はその笑い声が大好きなんだ!」

「うん、それが僕の贈り物……水と同じ……」

「どういうこと?」

「人にはみんな、それぞれにとっての星があるんだ。旅人には星は目じるし。他の人にとってはほんの小さな明かりにすぎない。頭のいい人にとっては調べるものだし、あの仕事人間にとってはお金のもと。でもそういう星だけど、どの星もみんな何も言わない。で、君にも誰とも違う星があるんだよ……」

「どういうこと?」

「夜空を眺めたとき、そのどれかに僕が住んでるんだから、そのどれかで僕が笑ってるんだから、君にとってはまるで星みんなが笑ってるみたいになる。君には笑ってくれる星空があるってこと!」

その子はカラカラと笑った。

「だから君の心が癒えたら(人の心はいつかは癒えるものだから)、君は僕と出会えてよかったって思うよ。君はいつでも僕の友達。君は僕と一緒に笑いたくてたまらない。だから君はときどき窓を開ける、こんなふうに楽しくなりたくて……だから君の友達はびっくりするだろうね、自分の前で、君が空を見ながら笑ってるんだもん。そうしたら君はこんなふうに言う。『そうだ、星空はいつだって僕を笑わせてくれる!』だからその人達は、君の頭がおかしくなったと思う。僕は君に、とっても質の悪いイタズラをするってわけ……」

そしてカラカラと笑った。

「星空の代わりに、カラカラ笑う小さな鈴をたくさんあげたみたいなもんだね……」

カラカラと笑った。それからまたちゃんとした声で。

「夜には……だから……来ないで」

「君を一人にはしない」

「僕、ボロボロに見えるけど……ちょっと死にそうに見えるけど、そういうものなんだ。見に来ないで。そんなことしなくていいから……」

「君を一人にはしない」

でもその子は気になるようだった。

「あのね……蛇がいるんだよ。君に噛み付くといけないから……蛇っていうのはすぐ襲いかかるから、ほしいままに噛み付くかもしれない……」

「君を一人にはしない」

でもふっとその子は落ち着いて

「そっか、毒はまた噛み付くときにはもう無くなってるんだ……」

あの夜、僕は、あの子がまた歩き始めたことに気がつかなかった。あの子は音もなく抜け出していた。僕が何とか追いつくと、あの子は脇目も振らず早足で歩いていた。あの子はただこう言った。

「あっ、来たんだ……」

それからあの子は僕の手をとったんだけど、また悩みだした。

「駄目だよ。君が傷つくだけだよ。僕は死んだみたいに見えるけど、本当はそうじゃない……」

僕は何も言わない。

「わかるよね。遠すぎるんだ。僕はこの体を持っていけないんだ。重すぎるんだ」

僕は何も言わない。

「でもそれは脱ぎ捨てた抜け殻と同じ。抜け殻なら切なくはない……」

僕は何も言わない。

あの子はちょっと沈んだ。でもまた声を振り絞った。

「素敵なことだよね。僕も星を眺めるよ。星はみんな、錆びたクルクルのついた井戸なんだ。星はみんな、僕に飲む物を注いでくれる……」

僕は何も言わない。

「すっごく楽しい! 君には五億の鈴があって、僕には五億の水汲み場がある……」

そしてその子も何も言わない。だって泣いていたんだから……

「ここだよ。一人で歩かせて」

そういってあの子は座りこんだ。怖かったんだ。あの子はこう続けた。

「わかるよね……僕の花に……僕は返さなきゃいけないんだ! それにあの子はすっごくか弱い! それにすっごく無邪気! 周りから身を守るのは、つまらない四つの棘……」

僕も座り込んだ。もう立ってはいられなかった。あの子は言った。

「ただ……それだけ……」

あの子はちょっと躊躇って、そのあと立ち上がった。一歩だけ前に進む。僕は動けなかった。

何かが黄色く光っただけだった。踝の近く。あの子の動きが一瞬だけ止まった。声もなかった。あの子はそうっと倒れた。木が倒れるようだった。音さえもしなかった。砂のせいだった。